FILOSOFIA DA SOCRATE A FREUD

Tabella dei Contenuti

APPUNTI DALLE LEZIONI TENUTE DA CHANTAL FANTUZZI PRESSO L’UNIVERSITA’ POPOLARE DI PARMA.

LE IMMAGINI E ALCUNE FRASI VIRGOLETTATE SONO TRATTE DA WIKIPEDIA

PRESOCRATICI, SOFISTI, SOCRATE (1° lezione 09/11/2022)

Con Filosofia Presocratica si intende la filosofia greca precedente a Socrate. Si può dire che essi cercassero il principio della vita e dell’esistenza nella natura mentre Socrate sposterà la ricerca dell’esistenza dalla natura all’uomo.

Il capostipite dei presocratici fu Talete nato e vissuto a Mileto, nell’attuale Turchia indicativamente dal 630 a.C. al 548 a.C. Per lui tutto, in ultima istanza, è costituito da acqua. L’acqua sarebbe quindi il principio di tutte le cose e il mondo galleggia su un oceano d’acqua.

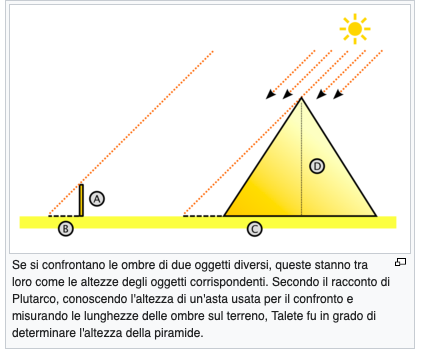

Talete, oltrechè filosofo, fu anche grande matematico: calcolò l’altezza delle piramidi sfruttando l’ombra da esse proiettata ed elaborò il celebre teorema che porta il suo nome.

Suo contemporaneo fu Anassimandro che arrivò a dire che il nostro universo è un qualcosa di infinito e che il mondo era nato e prima o poi sarebbe morto. Usò per la prima volta la parola Arkè con il significato di principio (la ricerca del principio) . Per Anassimandro il nostro mondo non è il solo nell’universo : per lui l’intera realtà universale è cosparsa di mondi come il nostro.

Un terzo filosofo sella scuola di Mileto fu Anassimene; anche lui cercava di scoprire l’Arkè e lo individuò nell’aria; l’aria darebbe luogo a tutte le sostanze per via della condensazione e della rarefazione. Al di là di un certo livello di condensazione si ha l’acqua , e al di là di un certo livello di rarefazione si ha il fuoco . L’aria attraverso passaggi quantitativi può quindi trasformarsi in tutto. Di tutti questi filosofi sono giunti a noi solo framenti del loro pensiero

DEMOCRITO (Abdera 460 a.C. – 370 a.C.)

Contemporaneo a Socrate fu Democrito allievo di Leucippo e tra i fondatori dell’atomismo.

Per Democrito nulla avviene a caso, tutto avviene secondo una ragione; per ricercare le motivazioni occorre risalire mediante un procedimento intellettuale alla conoscenza di ciò che non è visibile. La vera conoscenza è quella che consente di accedere al piano nascosto che sfugge ai sensi. Qui essa trova i costituenti di tutte le cose: gli ATOMI e il VUOTO. La parola atomo deriva dal Greco e significa indivisibile (a+temno = che non si può tagliare). Gli atomi sono quindi particelle indivisibili talmente piccole che non possono essere singolarmente percepite da alcun organo di senso.

Essi vagano casualmente finchè non si urtano gli uni contro gli altri. Fondamentale per il movimento è il vuoto (che fa le veci della tavola da biliardo): gli atomisti possono dire che il vuoto è non essere , in quanto esso non è dotato di forma individuale , di limitazione e di movimento , come invece è per gli atomi , che possono quindi identificarsi con l’essere.

Gli atomi erano eterni e immutabili, esistevano da sempre e sempre sarebbero esistiti, anche il vuoto costituisce una realtà originaria perché rendeva possibile l’esistenza degli atomi, infatti gli atomi non sarebbero stati pensabili senza uno spazio vuoti infinito in cui potersi muovere.

Anche l’anima è composta da atomi che pervadono il corpo e gli danno vita. Democrito dice che anche gli Dei sono fatti di atomi proprio come gli esseri umani ma che non interagiscono affatto con noi; questo lo fece considerare un ateo

Contemporanei a Socrate furono anche i SOFISTI che misero da parte la ricerca del principio per concentrarsi su problemi etici. In particolare vedevano l’uomo come persona infida e capace di mentire anche in modo paradossale.

SOCRATE

SOCRATE (Atene 470 a.C. – Atene 399 a.C.) era figlio di uno scultore e di una ostetrica.

Sua Moglie era Santippe, donna dal carattere forte, è passata alla storia come lo stereotipo della moglie rompiscatole e possessiva tanto che si diceva che Socrate passasse moltissimo tempo nell’Agorà pur di non tornare a casa.

Per Socrate quel che più conta è la verità: lui si proclama incapace di controbattere a discorsi eleganti e ben formulati (ma falsi) come quelli dei Sofisti; per Lui la filosofia non era un bene da vendere e l’attività filosofica deve essere a beneficio della comunità.

Socrate, pur non tenendo un’orazione raffinata come i sofisti dice il vero; i sofisti puntavano a stupire l’ascoltatore , dal momento che erano convinti che la verità non esistesse.

I sofisti si guadagnavano da vivere vendendo il proprio sapere insegnando ai giovani dietro compenso; per questo erano chiamati da Platone “prostituti della cultura”. Essi erano maestri di eloquenza e retorica con le quali potevano dimostrare tutto e il contrario di tutto.

Al contrario lo stile oratorio di Socrate è scarno, secco e quasi familiare, e si adatta a quello dell’interlocutore . Il punto di partenza del discorso socratico è la cosiddetta ” ironia socratica “, ossia la totale autodiminuzione, ” io non so, tu sai “.

A questo punto Socrate incalza l’interlocutore con continue domande fino a quando lo porta alla conclusione voluta; spesso questo gioco può andare avanti a lungo e comunque rimanere aperto.

Questo metodo viene detto ” maieutico “: Socrate diceva di fare lo stesso lavoro della madre, la quale era ostetrica: lei faceva partorire le donne, lui le anime.

Da un interlocutore Socrate fu anche denominato ” torpedine ” in quanto l’incontro con Socrate risulta scioccante perchè ribalta le concezioni di chi era convinto di sapere e dimostrava che in realtà non sapeva.

Socrate con il processo dell’autodiminuzione afferma di non sapere nulla, mentre sostiene che i sofisti sappiano tutto: dice che forse l’educazione che impartisce Lui è inutile rispetto a quella sofistica, ma senz’altro è più importante

L’oracolo di Delfi disse che era Lui il più sapiente tra gli uomini, da allora le calunnie nei confronti di Socrate ebbero inizio.

Socrate non scrisse nulla, in quanto sosteneva che la parola scritta uccide quella orale, per cui quello che sappiamo su di Lui ci è arrivato dai racconti di suoi contemporanei in particolare:

- SENOFONTE

- ARISTOFANE

- PLATONE

- Platone è senz’altro la fonte più attendibile: egli fu discepolo diretto di Socrate e con lui condivise sempre l’idea della filosofia come ricerca continua. Platone fa di Socrate il protagonista dei suoi dialoghi e quando il suo maestro verrà condannato a morte egli resterà molto turbato e si allontanerà dalla vita politica.

- Senofonte è la fonte più banale e meno interessante: il Socrate degli scritti di Senofonte è un cittadino ligio alla tradizione, il vero interprete dei valori correnti, il saggio che mira al bene dei suoi concittadini ed è ossequioso verso la città e le sue divinità. Senofonte era un grande generale, coraggioso e valoroso, ma non era certo un’aquila e i suoi scritti sono ridondanti e ripetitivi

Aristofane è il personaggio più vicino a Socrate come età: ci presenta un Socrate relativamente giovane (circa 40 anni). Va ricordato che Aristofane era un commediografo e ne risulta che l’immagine che lui ci dà di Socrate è fortemente impregnata di tratti sarcastici. Ne ” Le nuvole ” ce lo presenta come un sofista studioso della natura (il contrario di ciò che era in realtà), con la testa fra le nuvole. Insomma Aristofane è l’unico a darci di Socrate un’immagine fortemente negativa (non a caso Aristofane era stato uno dei primi accusatori di Socrate

- Socrate crede all’esistenza dell’anima immortale ma sostiene di non sapere niente dell’esistenza dell’aldilà. Per lui non è che se si vive una vita giusta si sarà premiati: si è già appagati dal vivere giustamente, la felicità che si prova perchè si è giusti è già una sorta di premio (EUDEMONIA).

- L’uomo è un animale sociale e può essere felice compiendo il bene nella comunità.

- L’anima non è separata dal corpo ma lo governa.

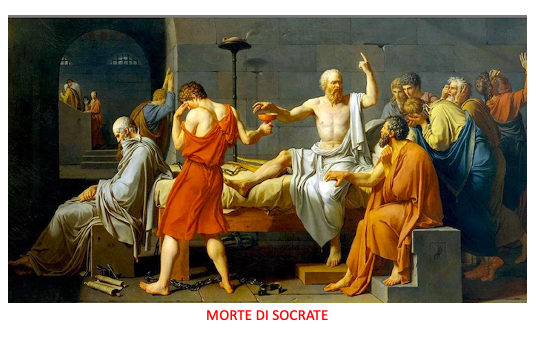

Nel 399 a.C. fu accusato di: 1) EMPIETA’ (per avere introdotto nuove divinità cioè i diavoli con cui diceva di dialogare); 2) CORRUZIONE DELLA GIOVENTU’ (con i suoi insegnamenti)

Prima dell’esecuzione della pena capitale, a Socrate era stata presentata la possibilità di evadere dal carcere, ma lui si era rifiutato: in Lui infatti vi era il massimo rispetto per la legge, che non si deve infrangere in nessun caso. La legge può essere criticata, ma non infranta: di fronte ad una legge ingiusta non bisogna infrangerla, ma bisogna battersi per farla cambiare. Come è noto Socrate sceglierà di morire ingerendo un veleno: la cicuta.

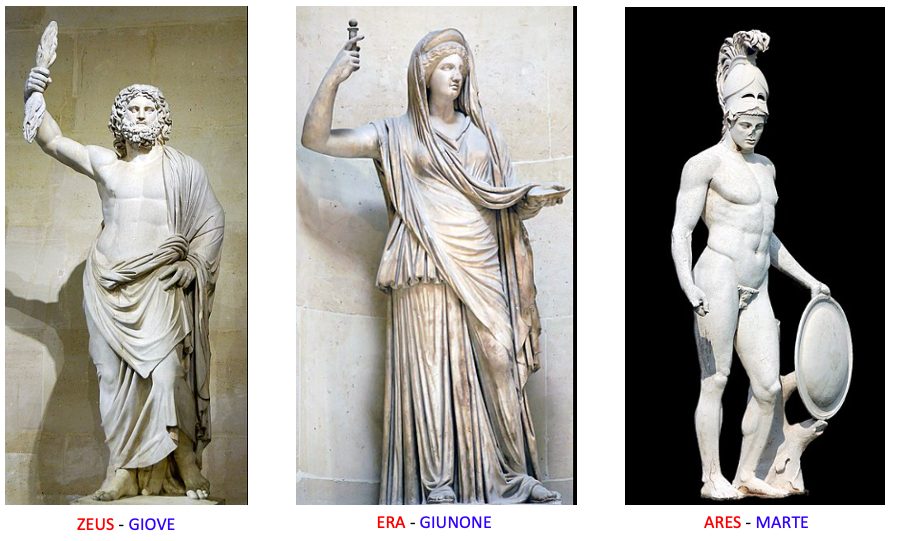

DEI DELLA MITOLOGIA GRECA

Zeus (Ζεύς, Zèus) GIOVE

Re e padre degli dei, è il capo dell’Olimpo, dio del cielo, del tempo atmosferico, dei tuoni e dei fulmini, della legge, dell’ordine e della giustizia.

Era (Ἥρα, Hḕrā) GIUNONE

Regina degli dèi e dea del matrimonio, delle donne adulte, dell’eredità, dei re e degli imperi. È la moglie e sorella di Zeus

Ares (Ἄρης, Árēs) MARTE

Dio della guerra, dello spargimento di sangue e della violenza. Figlio di Zeus e Era

Poseidone (Poseidṑn). NETTUNO

Dio del mare, dei fiumi, dei laghi, delle alluvioni, dei maremoti e dei terremoti.

Artemide (Ἄρτεμις, Ártemis). DIANA

Dea vergine della caccia, del selvaggio, degli animali, della foresta, e della luna, protettrice delle fanciulle e delle vergini.

Apollo (Ἀπόλλων, Apóllōn) APOLLO

Dio della musica, delle arti, della conoscenza, della profezia, della bellezza maschile, del tiro con l’arco e del sole.

Ermes/Ermete (Ἑρμῆς, Hermḕs). MERCURIO

Dio dei confini, dei viaggi, delle comunicazioni, degli scambi commerciali, dei linguaggi e della scrittura, protettore dei viandanti, dei vagabondi e viaggiatori.

Dioniso (Διόνυσος, Diónysos) / BACCO

Dio del vino, delle feste, della follia, del caos, dell’ubriachezza, delle droghe e dell’estasi.

Demetra (Δημήτηρ, Dēmḕtēr) CERERE

Dea dei cereali, della flora, dell’agricoltura, del raccolto, della crescita e della nutrizione.

Atena (Ἀθηνᾶ, Athēnâ). MINERVA

Dea vergine dell’intelligenza, della pace, delle arti manuali, della strategia militare (ovvero l’aspetto più nobile della guerra, al contrario ad Ares, che era per gli aspetti più brutali e malvagi), dei manufatti e della saggezza.

Afrodite (Ἀφροδίτη, Aphrodìtē) VENERE

Dea dell’amore, della bellezza, del desiderio, della fertilità e del piacere carnale.

Efesto (Ἥφαιστος, Hḕphaistos). VULCANO

Dio del fuoco, della metallurgia, e dell’artigianato.

Estia (Ἑστία, Hestíā). VESTA

Dea vergine del focolare e della castità, protettrice delle case.

Ade (ᾍδης, Hádēs) / PLUTONE

Re del mondo sotterraneo, della morte, del rimorso e del rancore.

In realtà gli Dei principali dell’Olimpo erano 12 più ADE che governava gli inferi dove viveva con la sposa Persefone.

Ho aggiunto all’elenco Dionisio perchè mi è simpatico.

Per ogni Dio greco c’ l’equivalente romano (il secondo nome in grassetto) e sono tutti antropomorfi con i pregi, i difetti degli esseri umani (sembrano più dei superuomini che degli Dei)

PLATONE (2° lezione 23/11/2022)

Platone (Atene 428 a.C. – Atene 348 a.C.)

Platone fu allievo di Socrate; dalle opere di Platone abbiamo potuto conoscere Socrate che non lasciò nulla di scritto.

Si può dire che la filosofia occidentale è figlia di Platone.

Platone dice che sono le idee che muovono il mondo sensibile.

Sulle idee imposta la sua metafisica e il suo credo politico.

Si dice che il nome Platone derivi dal fatto che avesse le spalle larghe.

Nacque durante la guerra del Peloponneso; era di origini aristocratiche e fu sempre contro la democrazia.

Quando il suo maestro Socrate fu costretto al suicidio si allontanò da Atene e si recò a Siracusa dove cercò di diventare consigliere del re ma cadde in disgrazia e fu cacciato. Tornò quindi ad Atene e fondò l’Accademia.

Platone sceglie la forma dei dialoghi per descrivere il pensiero di Socrate e contemporaneamente anche il suo (è difficile dividere il pensiero di Platone da quello di Socrate).

Di lui restano 34 dialoghi e 13 lettere

Mentre Socrate diceva di non sapere Platone diceva invece di sapere.

Si scagliò contro l’etica e la tragedia ritenendole diseducative.

Platone basò i suoi ragionamenti sulle “idee”.

Le idee sono universali ma si comprendono solo con la ragione.

Per esempio se noi vediamo delle sedie noi riteniamo di vedere cose concrete, per Platone le sedie che vediamo sono semplice apparenza mentre la cosa vera, la cosa che non cambia è l’idea di sedia che sta fuori dal mondo.

Le idee perfette risiedono in un mondo perfetto chiamato IPERURANIO che è una copia perfetta del nostro mondo imperfetto.

Quindi per Platone esistono 2 mondi: il mondo delle apparenze e il mondo delle idee.

La conoscenza delle idee è universale e innata; la nostra anima che prima di essere in noi viveva nell’IPERURANIO e conosceva benissimo le idee.

L’anima quindi conosce tutto il mondo delle idee finché rimane nell’IPERURAIO, quando cade nel nostro corpo inizia a conoscere le cose sensibilmente ed ha un effetto di “già visto” (ANAMNESI).

Il nostro sapere è solo un ricordare dell’anima di quello che conosceva nella vita antecedente alla caduta nel corpo.

L’anima per Platone è invisibile e immortale; è immortale perché la nostra “pre-conoscenza” è dovuta al fatto che l’anima ha avuto accesso alla verità nel mondo sovrasensibile ed è necessario che conservi questa conoscenza. L’anima prima di tornare nell’IPERURANIO deve reincarnarsi in un uomo molte volte (per Platone almeno 1000).

Secondo Platone nell’aldilà le anime vengono sorteggiate a caso per scegliere in quale corpo reincarnarsi.

Per Platone esistono quindi 2 mondi:

- Mondo sensibile

- Mondo inintelleggibile (IPERURANIO o SOVRASENSIBILE) che è il mondo delle idee.

Il mondo sensibile è realizzato dal DEMIURGO un Dio che dall’iperuranio plasma il mondo però con imperfezioni.

Il mondo imperfetto cerca di raggiungere il mondo perfetto (MIMESI). Un altro termine usato da Platone è PARUSIA che rappresenta la presenza dell’idea nel mondo sensibile.

Bisogna quindi discriminare tra apparenza e realtà ed è quello che fanno i filosofi.

Per spiegare la cosa Platone riporta l’allegoria della Caverna.

In una caverna ci sono uomini incatenati che non si possono muovere possono solo guardare davanti a sé sul fondo della caverna.

Dietro agli uomini c’è un muro e dietro al muro c’è un fuoco; degli uomini mettono fra il fuoco e il muro degli oggetti che proiettano le ombre sul fondo della caverna. Se, ad esempio, vedono l’ombra di un tavolo dicono: “Questo è un tavolo” invece è solo l’ombra del tavolo e non ha la stessa funzione.

Dato che gli uomini sono sempre stati lì pensano che questa sia la realtà. Se gli uomini sono tolti dalle catene si possono muovere ma vedono sempre le ombre della realtà; se un uomo (il filosofo) riesce a uscire dalla caverna vede il sole che è il simbolo dell’idea, del bene e della verità, e vede gli oggetti come sono in realtà.

Quindi il mondo in cui vivono le persone normali è semplicemente un’apparenza, un inganno ma la verità c’è e il filosofo può trovarla.

Platone introduce il mito della biga alata per descrivere il comportamento dell’anima. L’anima degli esseri umani è come un carro tirato da 2 cavalli uno bianco e uno nero; il carro è guidato da un auriga.

L’auriga simboleggia la ragione che ha il compito di indirizzare la guida; il cavallo bianco simboleggia la parte dell’anima spirituale e si dirige verso il mondo delle idee, quello nero raffigura la prte dell’anima concupiscibile e si dirige verso il mondo sensibile. L’auriga deve riuscire a guidare i cavalli verso l’alto spronando quello bianco e trattenendo quello nero. Se prevale quello bianco si avvicinerà all’IPERURANIO e l’anima si reincarnerà poi in un saggio o un filosofo. Se prevale il cavallo nero l’anima si reincarnerà in una persona ignorante.

PENSIERO POLITICO DI PLATONE

Il governo politico migliore secondo Lui era quello aristocratico perché era il governo dei migliori, poi il governo aristocratico si poteva degradare e diventare governo oligarchico (TIMOCRAZIA), cioè governo dei pochi non necessariamente i migliori; poi si poteva finire nella DEMOCRAZIA (governo del popolo) e in un attimo si arrivava alla TIRANNIDE. Ovviamente nel governo degli aristocratici i capi erano dei filosofi.

Platone divide poi la popolazione in 3 classi:

- I GOVERNANTI, praticamente i filosofi che sappiano governare e nei quali prevale l’anima razionale e la sapienza

- I GUERRIERi che devono difendere la città; in loro prevale la forza irascibile dell’anima e devono essere forti e coraggiosi.

- I PRODUTTORI ( contadini, artigiani, mercanti) in cui deve prevalere la virtù della temperanza e la capacità di sottomettersi alle classi superiori.

In pratica è una distinzione sulla base dell’anima: Razionale = sapienza, Irascibile = Coraggio, Concupiscibile = Temperanza.

I ragazzi dovevano essere sottratti alle famiglie a partire dai 7 anni di età e allevati in comune.

Tutti venivano educati alla ginnastica e alla musica mentre per i governanti anche matematica, astronomia e dai 50 anni filosofia.

Negli ultimi anni di vita cambia idea e ripristina la famiglia tradizionale, abolisce le classi continuando a dare grande importanza ai saggi.

Platone inventò inoltre il mito di Atlantide.

ARISTOTELE (3° lezione 30/11/2022)

Aristotele nacque a Stagira nella Grecia settentrionale nel 384 a.C.

Perse i genitori giovanissimo e fu allevato dal cognato che aveva sposato una sorella più grande.

A 17 anni, nel 367 a.C., andò ad Atene ed entrò nell’Accademia dove rimase fino alla morte di Platone nel 347 a.C.(circa 20 anni) questo periodo fu decisivo per la sua formazione.

Già in questo periodo iniziò a criticare la separazione delle idee dalle cose sensibili (Platone); sosteneva comunque l’immortalità dell’anima.

Durante il periodo dell’Accademia scrisse molti dialoghi a imitazione di quelli platonici; aveva però maturato idee personali diverse da quelle di Platone.

Morto Platone abbandonò Atene e si recò in Asia Minore (Asso) dove sviluppò interesse per la zoologia e la botanica e compose la grande “Storia degli animali” con la descrizione di tutte le speci animali allora conosciute.

Nel 343 a.C. fu chiamato come precettore di Alessandro Magno.

Nel 338 a.C. Alessandro Magno sconfisse la coalizione delle città greche ma riservò un trattamento privilegiato ad Atene su richiesta di Aristotele.

Nel 335 a.C. tornò ad Atene e aprì una nuova scuola; ma non potendo acquistare proprietà perché straniero iniziò ad insegnare in un giardino dedicato ad Apolo Licio (da questo la sua scuola si chiamò Liceo); scelse come luogo di lezione il peripatos che in greco significa passeggiata, da questo i suoi allievi furono detti peripatetici

Qui tenne corsi sulle materie:

- Logica

- Fisica

- Filosofia prima

- Etica

- Politica

- Retorica

- Poetica

Nel frattempo continuò le sue ricerche soprattutto in zoologia, botanica, storia e filologia.

Nel 323 a.C. alla morte di Alessandro Magno ci fu una rivolta e Aristotele fu accusato di empietà.

Al contrario di Socrate preferì l’esilio ma morì dopo pochi mesi.

Lasciò l’eredità ai 2 figli e dispose la liberazione dei suoi schiavi.

La filosofia aristotelica sarà molto importante nella filosofia occidentale e resterà fondamentale fino al medioevo.

Per le cose lasciate da Aristotele fu coniato il termine IPSE DIXIT lo ha detto Lui (Aristotele) quindi è vero.

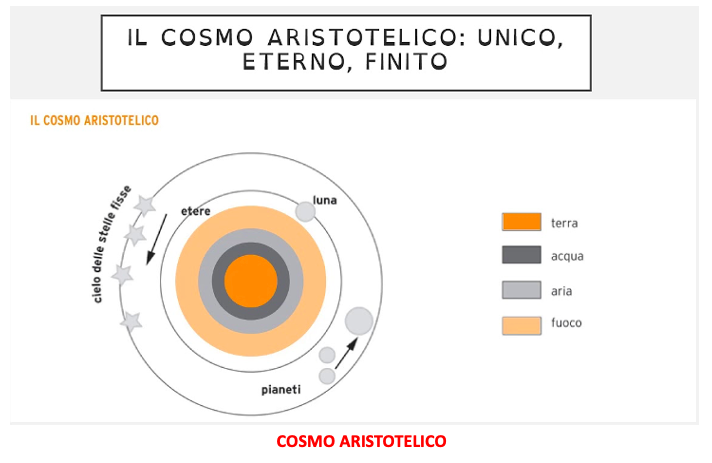

Per Aristotele l’universo era sferico con la terra al centro e i pianeti in orbite sferiche attorno alla terra; questa visione del cosmo fu chiamata Aristotelica o Tolemaica (dall’astronomo Tolomeo che la elaborò nel II secolo d.C

Scrisse 2 tipi di documenti:

- Scritti ESSOTERICI che erano destinati alla divulgazione; ben strutturati e ben scritti. Furono distrutti nell’incendio della biblioteca di Alessandria d’Egitto

- Scritti ACROAMATICI (ESOTERICI) che sono giunti fino a noi erano appunti destinati all’insegnamento dei discepoli quindi più grezzi; furono pubblicati a Roma dopo il 40 a.C.

In essi nega l’esistenza del mondo delle idee di Platone (non ci sono 2 realtà: quella dei sensi e quella delle idee come sosteneva Platone ma ne esiste una sola)

Aristotele concepisce la filosofia non come ascesi filosofica (innalzamento delle anime verso il mondo delle idee) bensì come un’attività scientifica. In pratica egli usa un modo analitico (scomposizione di un problema in elementi semplici) cioè un modo empirico per indagare la natura e arrivare a una vera e propria enciclopedia del sapere.

Aristotele concepisce la filosofia come ricerca dei principi ultimi, ideale di vita, e guida nella vita pratica.

Introduce quindi la “METAFISICA” che parte dallo studio della conoscenza pura (per Aristotele le scienze matematiche e naturali); in essa la matematica studia l’essere inteso come quantità, la fisica studia l’essere in quanto divenire (mutamento).

Aristotele usa il metodo INDUTTIVO che parte dall’esperienza della realtà e dal concetto particolare per giungere all’universale riesce a classificare la realtà.

La metafisica (o filosofia prima) non si accontenta di studiare la realtà nei suoi tratti particolari (compito delle singole scienze) ma mira alle cause vere, profonde, sostanziali cioè ai motivi a priori per cui l’essere è quello che è.

Metafisica prenderà il significato di essere oltre o al di là della fisica e cercherà di trovare i principi che spiegano l’essenza della realtà; cioè studierà “l’essere in quanto essere”

Quindi Aristotele studia i principi primi che determinano il puro essere delle cose.

Lo scopo principale della filosofia prima consiste nell’individuare quali, tra i tanti modi in cui diciamo che qualcosa è, sia il più importante. Il significato principale individuato da Aristotele è quello di sostanza (materia + forma), in quanto la sostanza è ciò che è per eccellenza, il fondamento che sta dietro all’apparenza delle singole cose.

La scienza dell’ESSERE (detta anche ONTOLOGIA) deve fornire la spiegazione della natura delle sostanze (finite e infinite, semplici e complesse) e dei loro modi di essere.

Per fare ciò bisogna in qualche modo fornire una spiegazione a priori della struttura ontologica dell’universo, che ci dica perché esso è quello che è.

In questo contesto Aristotele definisce, oltre alla nozione di sostanza, quella di accidente; un accidente è una proprietà che una sostanza può avere ma può anche non avere pur restando la medesima.

Per spiegare il mutamento delle cose Aristotele introduce poi un duplice distinzione: quella fra potenza e atto e quella fra materia e forma.

La differenza fra potenza e atto è quello che sussiste tra seme e pianta: il seme è una pianta solo in potenza, la pianta lo è in atto.

Dal passaggio dalla potenza all’atto (da seme alla pianta) si spiega il divenire cioè il mutamento.

Però deve esistere una causa che fa passare dalla potenza all’atto e che deve già essere in atto (chi ha detto al seme di divenire pianta?); deve esistere qualcosa che causi senza essere causato cioè un essere che sia tutto in atto.

Aristotele chiama questo ente primo motore o motore immobile (esso è motore in quanto causa del mutamento, e immobile dato che essendo tutto in atto non può mutare).

Il motore immobile è identificato con la divinità che sarà quindi immobile, eterna e immutabile; dovrà essere anche immateriale (dato che per Aristotele la materia non è eterna e immutabile) si dovrà trattare quindi di PURO PENSIERO.

Restando nel mondo della natura Aristotele osserva che in ogni essere sono presenti 2 elementi: la materia che lo costituisce e la forma (la stessa materia vegetale può dar vita a un pino o a un faggio mentre è la forma che li distingue).

Il legame fra materia e forma e fra potenza e atto è data dal fatto che prima di avere in atto una certa forma, una materia la deve contenere in potenza e il divenire consiste nell’attualizzazione di una forma già potenzialmente presente in una materia (es marmo-materia-potenza e statua-forma-atto).

Per spiegare il divenire delle cose Aristotele ha individuato la dottrina delle cause che sono:

- MATERIALE

- FORMALE

- MOTRICE O EFFICIENTE

- FINALE

Esempio per un vaso di bronzo: la causa materiale è la materia (il bronzo), la causa formale è la forma (il modello del vaso), la causa efficiente è il fabbro che ha creato il vaso, e la causa finale è lo scopo per cui il vaso è stato fatto.

COSMO

Per Aristotele il cosmo è concepito come un mondo finito, chiuso entro la sfera delle stelle fisse corpi incorruttibili mossi solo da movimento circolare (il moto perfetto secondo i greci).

Al di là della sfera delle stelle fisse vi è il motore immobile , al di qua il sole e i pianeti e la luna anch’essi mossi da moto circolare e incorruttibile. Il centro di tutto è la terra.

La regione sub lunare è imperfetta e il moto non è più circolare ma rettilineo: verso il basso sono direzionate la terra e l’acqua verso l’alto l’aria e il fuoco. Solo nel mondo sub lunare sono possibili il mutamento, la nascita, la corruzione, la morte perché gli elementi , nel loro moto rettilineo, possono incontrarsi e separarsi determinando la nascita e la morte delle cose.

Questo universo è detto GEOCENTRICO o TOLEMAICO e resterà seguito fino a Copernico e Galileo che proporranno il modello ELIOCENTRICO ; per finire Newton unificherà la fisica terrestre e la fisica celeste.

ANIMA

A differenza di Platone Aristotele non separa l’anima dal corpo ma al concepisce come il principio primo che caratterizza il vivente in quanto tale. L’anima è la forma del corpo che ne organizza la materia allo scopo di rendere possibili le funzioni vitali.

Per spiegare la complessità dei fenomeni della vita dobbiamo introdurre, secondo Aristotele, una tripartizione dell’anima:

- Vegetativa

- Sensitiva

- Intellettiva

a seconda delle funzioni biologiche a cui sovrintende.

Quando l’anima lascia il corpo questo diventa cadavere senza vita.

L’anima vegetativa fa si che il corpo sia vivo e presiede al suo funzionamento: fa battere il cuore, permette la respirazione, l’alimentazione, la riproduzione. I vegetali possiedono solo questo tipo di anima

L’anima sensitiva presiede al movimento e ai sensi.

L’anima intellettiva è la fonte del pensiero razionale e governa la conoscenza, la volontà e la scelta; l’hanno solo gli esseri umani.

Divide poi l’intelletto in ATTIVO e PASSIVO.

L’intelletto passivo riceve le forme intellegibili delle cose mentre l’intelletto attivo è necessario per trasformare la conoscenza potenziale in conoscenza attuale.

GNOSEOLOGIA

La gnoseologia è la conoscenza che si sviluppa attraverso i sensi.

Noi attraverso i sensi cogliamo una serie di qualità semplici dalla cui unione creiamo una forma sensibile dell’oggetto; questa forma viene conservata nella memoria e si può riprodurla.

Aristotele dice che la nostra mente sarebbe vuota qualora i sensi non le fornissero la prima immagine delle cose (in contrasto con la teoria delle idee di Platone)

BIOLOGIA

Aristotele ha formulato il concetto che l’anima è forma e organizza intimamente ogni essere vivente. Partendo da queste basi ha fondato la biologia partendo sempre dall’osservazione (praticando la dissezione) diretta del mondo reale.

Ha creato una classificazione in GENERI e SPECIE per distinguere tutti gli animali.

Divide in due categorie : quelli che possiedono sangue (i vertebrati) e quelli che ne sono privi (gli invertebrati).

Studiando gli organi interni enuncia il primo principio della biologia e cioè che la funzione svolta dall’organo spiega anche come l’organo è fatto.

Definisce una gerarchia per tutti gli animali mettendo all’apice l’uomo considerato l’animale più perfetto.

La forma è la stessa per tutti gli individui di una medesima specie e ogni specie è eterna. Crede anche nella generazione spontanea.

ARISTOTELE (LOGICA) - FILOSOFIA ELLENISTICA (4° lezione 07/12/2022)

Aristotele è l’iniziatore della logica. La logica si colloca fra la matematica e la filosofia.

E’ collegata alla moderna filosofia di linguaggio. E’ poi stata ripresa dai filosofi medioevali.

Studia la struttura e la forma di qualsiasi procedimento di pensiero che voglia essere valido.

Formalmente sono presenti:

- TERMINI elementi privi di un discorso. Di per sé né veri né falsi.

- PROPOSIZIONI (attribuzione di predicati a determinati oggetti)

- RAGIONAMENTI (induzioni e deduzioni)

La logica di Aristotele studia solo le preposizioni che possono essere vere o false e sono costituite da predicato e soggetto e sono chiamate APOFANTICHE (o dichiarative : dicono qualcosa di qualcosa).

Al centro della logica aristotelica c’è il sillogismo che è la struttura elementare di base del ragionamento dimostrativo.

Es:

Tutti gli uomini sono mortali | Premessa | maggiore |

Aristotele è un uomo | Premessa | minore |

Aristotele è mortale | conclusione |

|

Sono presenti 2 premesse (una maggiore e una minore). Il termine che non è presente nella conclusione è detto termine medio (in questo caso uomo)

La logica formale verifica la veridicità o la falsità di una frase. Ogni ragionamento logico è un ragionamento che vuole dimostrare qualcosa e la dimostrazione è dimostrare qualcosa servendosi di qualcos’altro nonché giungere a conclusioni vere. Affinché la conclusione sia vera si deve partire da definizioni e proposizioni vere.

Il sillogismo è una inferenza deduttiva. Inferenza è un ragionamento che parte da una premessa per giungere ad una conclusione: premessa e conclusione sono delle proposizioni – vere o false – composte da termini l’inferenza può essere:

mediata (la conclusione è tratta da una prima premessa con la mediazione di una seconda)

immediata(la conclusione è tratta da una sola premessa)

le inferenze possono essere di due tipi:

induzione (procedimento che dai particolari porta all’universale): l’accettazione delle premesse, anche se numerose, non garantisce la totale validità della conclusione (non è dimostrativa e quindi non può costituire scienza)

deduzione (ragionamento che procede dall’universale al particolare; la forma tipica è il sillogismo): le premesse contengono tutto ciò che è necessario per inferire la conclusione (se si accettano le premesse si deve riconoscere la conclusione).

Esistono allora 4 tipi principali di PROPOSIZIONI:

Per illustrare visivamente i legami fra le proposizioni venne strutturato ilquadrato logico, o quadrato d’opposizione. Questo quadrato sintetizza le relazioni fra i quattro enunciati categorici, ossia fra

A: “Tutti gli S sono P” (“Tutti i greci sono calvi”);

E: “Nessun S è P” (“Nessuno greco è calvo”);

I: “Qualche S è P” (“Qualche greco è calvo”);

O: “Qualche S non è P”(“Qualche greco non è calvo”).

Questi sono che così collegati:

E’ importante considerare le relazioni che si vengono a creare.

Contradditorietà: due enunciati sono contraddittori quando non possono essere entrambi veri o entrambi falsi. Nel nostro caso non possono essere entrambi veri A (“Tutti i greci sono calvi”) e O (“Qualche greco non è calvo”), né possono essere entrambi falsi E (“Nessun greco è calvo ”) e I (“Qualche greco è calvo ”).

Contrarietà: due enunciati sono contrari quando non possono essere entrambi veri, pur potendo essere entrambi falsi. Un enunciato di tipo A(“Tutti i greci sono calvi”) e di tipo E (“Nessun greco è calvo”) non possono essere entrambi veri, ma possono essere entrambi falsi, perché vi sono solo alcuni greci calvi.

Subcontrarietà: due enunciati sono subcontrari quando non possono essere entrambi falsi, pur potendo essere entrambi veri. Vi è questa relazione tra gli enunciati di tipo I (“Qualche greco è calvo ”) e di tipo O (“Qualche greco non è calvo”) che non possono essere falsi entrambi, mentre possono benissimo essere veri entrambi.

Subalternità: due enunciati sono subalterni quando sono entrambi veri o entrambi falsi e uno descrive una situazione che è derivabile dalla situazione descritta dall’altro. Non può essere vero A (“Tutti i greci sono calvi”) se non è vero anche I (“Qualche greco è calvo”), analogamente a quanto avviene tra O (“Qualche greco non è calvo”) ed E (“Nessun greco è calvo”).

Qualsiasi dimostrazione prende il via da PREMESSE INDIMOSTRABILI e immediatamente EVIDENTI.

SCIENZE PRATICHE – POIETICHE

E’ la scienza della vita di tutti i giorni.

Sono principalmente la politica e l’etica; il loro fine è far stare il meglio possibile gli uomini. L’uomo è un animale sociale.

- POLITICA – ricerca della felicità sociale

- ETICA – ricerca della felicità umana (della singola persona)

Per Aristotele la felicità personale si raggiunge vivendo bene e senza eccessi (ne troppo ne poco) come riporta il detto latino “IN MEDIO STAT VIRTUS” che invita a ricercare sempre l’equilibrio.

La ragione deve guidare sempre i sensi.

VIRTU’ DIANOETICHE

Aristotele assegna all’anima razionale l’esercizio delle virtù dianoetiche; sono 5:

Legate alla conoscenza della realtà necessarie

- SCIENZA

- INTELLIGENZA

- SAPIENZA

Legate alla realtà CONTINGENTE che dipende dalle azioni dell’uomo:

- ARTE

- SAGGEZZA è il presupposto di tutte le virtù.

.

POLITICA

Per Aristotele la società e formata da:

Famiglia – Villaggio – Polis

La Famiglia ha come riferimento il capo famiglia

Il villaggio è formato da tante famiglie e a capo ha uno dei capi famiglia.

La Polis è l’unione di villaggi; per il governo della Polis possono esistere diversi sistemi.

Ci sono tre forme possibili, che possono però degenerare

- MONARCHIA (governo di uno) ► TIRANNIDE

- ARISTOCRAZIA (governo di pochi) ►OLIGARCHIA

- POLITEIA (governo di molti) ► DEMOCRAZIA

Per Aristotele il sistema migliore è il terzo.

Per Aristotele lo stato migliore sarebbe una democrazia in cui il potere è nelle mani della classe media e le disparità economiche sono minime. La forma migliore di stato è quindi la politica. Nella concezione aristotelica, la schiavitù è naturale e consentita.

POETICA

Aristotele ha lasciato solo un libro dedicato alla Tragedia.

La tragedia perfetta per Aristotele deve svolgersi in questi modi:

UNITA’ DI TEMPO —– (es. un giorno)

UNITA’ DI LUOGO —–(in un solo luogo)

UNITA’ D’AZIONE —–(un solo personaggio)

Queste indicazioni furono seguite dagli scrittori per molti secoli.

FILOSOFIA ELLENISTICA

Dopo Aristotele inizia la fine della Polis in quanto cominciano a sorgere grandi stati e non c’è più necessità della partecipazione dei cittadini al governo delle città.

Alla morte di Aristotele, nel 322 a.C., alla direzione del Liceo succedette il suo allievo Teofrasto che lo guidò per circa 35 anni.

Con Teofrasto e dopo di Lui iniziò il declino della scuola.

A cavallo fra i secoli IV e III a.C. sorsero le tre principali scuole filosofiche dell’ellenismo: epicureismo, stoicismo, scetticismo.

Mentre gli scettici si rifugiano in un distacco intellettuale sospendendo il giudizio intorno alle verità, c’è la contrapposizione fra la concezione di un universo retto dal caso (epicureismo) e quello retto da una finalità universale (stoicismo).

EPICURO

Epicuro (Samo 341 – Atene 270 a.C.) insegnò ad Atene nella scuola detta del “giardino”; alle sue lezioni erano ammessi anche gli schiavi e le donne.

Propose un’etica basata sul piacere e criticò fortemente le superstizioni religiose.

Fu uno dei pensatori più diffamati della storia, dagli stoici prima e dai cristiani in seguito.

Scopo principale dell’insegnamento di Epicuro è fornire gli strumenti per una vita felice mostrando l’infondatezza delle paure dovute alle superstizioni religiose.

Adottò la teoria atomistica di Democrito con qualche cambiamento: gli atomi erano dotati di peso e avevano un moto dall’alto verso il basso; inoltre gli atomi avevano una deviazione casuale che dava vita agli urti e alle combinazioni di atomi.

Epicuro contesta l’intervento sul destino degli uomini delle divinità prendendo spunto dall’esistenza del male: infatti dato che il male esiste, o gli Dei vogliono togliere il male dal mondo e non ci riescono, oppure possono farlo ma non vogliono.

Nel primo caso sarebbero impotenti mentre, nel secondo, malvagi.

Contrariamente alle teorie di Platone, di Aristotele e degli stoici Epicuro dice che non c’è nessuna intelligenza che guida gli eventi dell’universo.

Non nega l’esistenza degli Dei essi non hanno nessun interesse per le cose umane.

Quindi il mondo è retto dal caso e l’uomo deve farsi guidare dalla propria natura ricercando il piacere ed evitando il dolore (EDONISMO).

Egli individua nella filosofia la medicina per curare le angosce e i dolori della vita.

In pratica si tratta di superare 4 timori:

- Timore degli Dei; gli dei non sono interessati alle vicende umane.

- Paura della morte; non esistendo vita ultraterrena la morte è solo la cessazione del nostro essere e noi non ne avremo mai esperienza. Finché abbiamo esperienza siamo vivi e non morti e quando la morte arriva noi non siamo più lì ad attenderla.

- Paura di non raggiungere il piacere; la filosofia ci insegna a governare i nostri impulsi dirigendoli verso la saggezza e l’imperturbabilità.

- Paura del dolore; la natura fa si che quando il dolore si fa insopportabile segue presto la morte.

- Desideri naturali e necessari; come il nutrirsi per sopravvivere.

- Desideri naturali non necessari; come ricercare cibi raffinati o i desideri sessuali, questi vanno soddisfatti con moderazione.

- Desideri né naturali né necessari; come la ricchezza, vanno assolutamente evitati in quanto rischiano di causare solo preoccupazioni e infelicità.

I desideri posso essere:

Riassumendo egli propone un’etica vicina alla natura umana e non certo uno stile di vita sregolato e licenzioso.

“Quando noi siamo non c’è la morte, e quando c’è la morte noi allora non siamo”

SCETTICISMO

Si tratta di una filosofia che si diffuse molto nell’età ellenistica e romana. Si basa sulla critica delle teorie “dogmatiche” cioè di chi ritiene si possa realizzare una conoscenza della verità.

Il fondatore fu PIRRONE DI ELIDE (365 a.C. – 275 a.C.) che fu influenzato dalla filosofia indiana (conosciuta con la sua partecipazione alla spedizione di Alessandro Magno).

Secondo Pirrone nessuno dei mezzi che l’uomo ha a disposizione per raggiungere la conoscenza è affidabile: né le sensazioni né la ragione.

Infatti, le sensazioni sono confuse e mutevoli, mentre i ragionamenti, per essere validi, dovrebbero partire da premesse certe che potrebbero essere ottenibili dalle sensazioni che sono inadatte a fornire certezze.

Gli scettici non negano i sensi o l’esperienza quanto la possibilità quanto la possibilità di teorie generali e vere a partire da essi.

Pirrone afferma in sostanza che la realtà profonda delle cose è imperscrutabile e l’unico atteggiamento possibile per l’uomo è quello di essere : senza opinioni, senza inclinazioni, senza turbamenti.

Il saggio cercherà :

- Sul piano teorico – AFASIA: sospensione di ogni discorso positivo

- Sul piano pratico – ATARASSIA: l’imperturbabilità allo scopo di guadagnare la felicità

ARCESILAO (315-241 a.C.) e CARNEADE (219-129 a.C.)

Nella seconda fase dello scetticismo i filosofi evitano di avanzare una propria verità limitandosi a una pura critica delle dottrine dogmatiche.

Secondo questa impostazione affermare che non esiste una verità significa comunque proporne una; si procede oltre e ci si mette in un atteggiamento di epochè o sospensione totale dell’assenso a qualsiasi teoria.

In questo modo si mette in discussione l’affermazione stessa; praticamente si conclude che non si può nemmeno affermare di sapere di non sapere dato che nessuna conoscenza generale è giustificata.

In pratica si può seguire il criterio del ragionamento o del persuasivo ma senza attribuire loro alcun significato, se non quello di un orientamento all’azione, basato sella convenienza e l’opportunità alla luce dell’esperienza.

Nella terza fase si procedette a formulare in modo organico e coerente le obiezioni alle teorie dei dogmatici. Inoltre si cercò di comprendere meglio in che senso la negazione delle teorie generali si applica a se stessa: secondo Sesto Empirico le tesi scettiche sono come “le medicine purganti” che non solo cacciano dal corpo gli umori ma “cacciano anche se stesse dal corpo insieme agli umori”.

STOICISMO

Lo stoicismo fu fondato ad Atene da ZENONE di CIZIO (333-263 a.C.) e deriva il nome dal portico (Stoà poikile) dove tenne le prime lezioni.

Rispetto alle contemporanee scuole scettica ed epicurea fu una dottrina meno compatta e coerente.

Punti salienti:

- una provvidenza che governa i destini del cosmo verso fini di giustizia;

- una morale incentrata su concetti di dovere e sacrificio

- un cosmopolitismo che considera tutti gli individui “cittadini del mondo”

- concetti di fato e destino

Gli stoici descrivono il mondo come composto da materia e fuoco (concepito come ragione divina) e paragonabile ad un essere vivente con un’anima.

Come gli altri organismi anche il cosmo ha una vita (o ciclo) che si ripete immutabile nel “grande anno” al termine del quale una conflagrazione cosmica riporta tutto al caos originario e al fuoco divino diventando il punto di partenza di un nuovo ciclo.

In tutto ciò ci sono le idee stoiche del destino e della provvidenza; da un lato tutto è scritto nel fato dall’altro ciò che avviene non è per caso (come per gli epicurei) ma è determinato da una volontà divina razionale.

Anche l’uomo è partecipe del fuoco divino e possiede un’anima che gode di immortalità relativa che si conserva fino alla fine del “grande anno”.

L’etica stoica ruota intorno al concetto di dovere (opposto al concetto epicureo di piacere). Bisogna vivere seguendo l’ordine cosmico retto dal “logos” divino.

Le azioni umane si dividono in:

- DOVEROSE che si adeguano alla ragione universale

- INDIFFERENTI sono gli aspetti della vita umana come: salute, ricchezza, bellezza a cui normalmente si da gran peso.

- CONTRARIE AL DOVERE es. le passioni che ci distolgono dal dovere.

Lo stoico predica l’apatia (o assenza di passioni) e arriva a dire che è meglio suicidarsi che mancare al proprio dovere. Per lo stoico le cose non sono buone o cattive secondo i criteri personale ma solo dal punto di vista del logos divino. Anche le leggi che governano le società umane devono essere universali; istituzioni come la schiavitù sono il frutto della malvagità umana.

SANT'AGOSTINO (5° lezione 14/12/2022)

Dopo il pensiero della cultura greca arriva il cristianesimo.

Con il cristianesimo ci sono verità a cui si arriva solo tramite la fede; la fede può essere in accordo con la ragione ma supera largamente per importanza i limiti dell’intelletto.

Nei primi secoli dall’avvento del cristianesimo gli scopi principali dei “filosofi cristiani”, detti PADRI DELLA CHIESA furono 2:

- Definire gli articoli di fede che ogni cristiano deve accettare e seguire

- Difendere il cristianesimo dalle eresie e dalle accuse mosse dai pagani

Fra i padri della chiesa il più importante fu SANT’AGOSTINO

Nasce nel 354 a Tagaste in Numidia (Algeria9 da madre cristiana, Monica, e da padre pagano

Nel 371 giunge a Cartagine per studiare retorica, conduce una vita dissoluta, scopre la filosofia leggendo Cicerone e resta deluso dalla Bibbia. Si avvicina al MANICHEISMO (= Bene vs Male)

Nel 383 si trasferisce a Roma, poi a Milano, dove ascolta le omelie del vescovo Ambrogio, e scopre la lettura ALLEGORICA delle Scritture, e il neoplatonismo

Si converte nel 386, torna in Africa, dove nel 396 diventa Vescovo di Ippona. Muore nel 430.

Dopo l’ordinazione sacerdotale di dedicherà soprattutto alla stesura di opere destinate a combattere le eresie.

E’ considerato il principale esponente della patristica (padri della chiesa).

L’oggetto della ricerca di Agostino sono DIO e L’ANIMA:

- Amore

- Verità

- Senso della Vita

Conduce questa ricerca utilizzando la cultura pagana, riletta alla luce della RIVELAZIONE CRISTIANA

I rapporti fra fede e ragione sono espressi da Agostino nelle 2 massime “crede ut intelligas” (credi per comprendere) e “intellige ut credas (comprendi per credere).

La fede deve essere una luce che guida la ricerca filosofica.

L’anima umana con ragione e fede deve cercare di arrivare alla verità (non come per gli scettici per i quali la ricerca è vana).

Gli scettici infatti, comprendendo la propria limitatezza, sono preda del dubbio; ma per Agostino il dubbio stesso dimostra l’esistenza di una verità entro ciascuno di noi. Poiché dubitiamo sappiamo che deve esistere la verità.

Egli sostiene l’impossibilità del dubbio assoluto; se anche mi inganno su tutto, è sicuro che nell’azione di ingannarmi, esisto (si fallor, sum)

La verità però non può venire solo da noi stessi in quanto siamo creature finite e facili all’errore; ci deve venire da qualcosa di infinito e perfetto, cioè da DIO.

Agostino identifica la verità con Dio e sviluppa una serie di analogie per farci capire il senso della Trinità; Dio è concepito come:

- essere supremo (il Padre)

- sapere assoluto (il Figlio)

- volontà somma (lo Spirito Santo)

L’anima è, in qualche modo, riflesso della Trinità: memoria, intelligenza e volontà (o amore) corrispondono alle tre figure trinitarie.

Per la ricerca delle verità della fede egli rivolge la sua analisi all’interno dell’uomo ricercando entro i confini dell’anima le risposte alle domande fondamentali della filosofia.

LA CREAZIONE

Egli dice: Se Dio è essere il mondo è divenire e per esistere deve essere creato.

La creazione divina del mondo è opera della parola divina – il logos o Verbo – che secondo Agostino contiene in sé le idee (riprendendo il senso platonico di “forme” di tutte le cose che alle cose preesistono). Il logos dà poi forma alla materia.

In questo discorso c’è il problema del tempo: se l’universo è stato creato in un certo istante, cosa c’era prima?

La prima risposta è: c’era Dio. Ma cosa faceva Dio prima della creazione? E perché ha creato il mondo in un certo istante e non in un altro.

Agostino disse che Dio ha creato il mondo con il tempo e non nel tempo.

Dio ha creato il mondo dal nulla

Dio ha creato anche il tempo (per Dio non esiste il prima e il dopo, che esistono solo per noi)

Il TEMPO è un’estensione dell’ANIMA UMANA, che si dilata e si distende in:

- PASSATO, come ricordo

- PRESENTE, come intuizione dell’attimo

- FUTURO, come attesa

IL MALE

Un altro problema posto dalla concezione cristiana di Dio è la presenza del male.

Come può un essere Onnipotente e infinitamente buono permettere l’esistenza del male?

Agostino nega l’esistenza del male; il male in se stesso non esiste, è solo la assenza di bene così come le tenebre sono assenza di luce.

Il male fisico e morale che sperimentiamo è relativo, è utile ad un bene superiore che solo Dio conosce.

il male morale (il peccato) è un uso sbagliato della libertà, dono di Dio, è superbia della volontà.

Il male fisico (sofferenza) è la giusta punizione per il peccato originale. È conseguenza del male morale.

IL LIBERO ARBITRIO

Secondo Pelagio (monaco irlandese) l’uomo è in grado di operare il bene anche senza bisogno dell’aiuto di Dio

Secondo Agostino però si deve tenere conto del peso del peccato originale e del conseguente sacrificio del Cristo redentore.

Agostino afferma una tesi molto pessimistica e cioè che senza l’aiuto della grazia divina l’uomo è incapace di sfuggire alla dannazione.

Si pone allora la domanda: la grazia è sufficiente da sola per salvare un individuo? Oppure è necessario anche l’impegno di quest’ultimo? Inoltre la grazia di Dio è offerta a tutti gli uomini o solo ad alcuni eletti?

Cosa spinge Dio a scegliere alcuni uomini e non altri?

Questi discorsi saranno ripresi dalla religione protestante.

SAN TOMMASO - GALILEO GALILEI (6° lezione 11/01/2023)

SAN TOMMASO D'AQUINO

Tommaso nasce a Roccasecca (Frosinone) nel 1225 e muore a Fossanova (Latina) nel 1274.

Nasce nella famiglia dei conti d’Aquino e dopo i primi studi a Napoli entra (contro il parere della famiglia) nell’ordine domenicano.

Frequenta la facoltà di teologia a Parigi con Alberto Magno che segue poi all’università di Colonia. Rientra poi a Parigi (1248) e inizia ad insegnare.

Torna poi in Italia facendo il professore e poi il teologo della corte pontificia.

Tommaso contribuisce ad affermare il pensiero Aristotelico quale fondamento della filosofia cristiana in contrapposizione a quello Platonico-Agostiniano.

Contrapporre Aristotele a Platone accredita una visione della teologia come scienza; per Tommaso la filosofia ha una propria autonomia in quanto si basa sulla capacità della mente umana di giungere alla conoscenza della verità.

Non si deve quindi contrapporre la teologia alla filosofia in quanto le due discipline si incontrano nella teologia razionale nella quale si possono dimostrare verità di fede con l’ausilio della ragione.

La verità di fede principale è l’esistenza di Dio che si può dimostrare con 5 vie partendo da ciò che conosciamo:

- Prima via (argomento ex motu) afferma che tutto ciò che si muove è mosso da altro, il quale sarà mosso da qualche altra cosa e così via. Poiché non è possibile proseguire all’infinito occorre che ci sia un “primo motore” (il motore immobile di Aristotele) identificabile con Dio.

- Seconda via (argomento ex causa) ogni cosa finita ha una sua causa; anche qui dobbiamo postulare una causa prima altrimenti l’intera catena delle cose mancherebbe della propria causa efficiente e non potrebbe esistere: Deve quindi esistere una causa prima incausata.

- Terza via (ex possibili) osserva che tutto quello che esiste nel mondo è contingente (potrebbe cioè non esistere in quanto non ha in sé la propria ragione di essere). Occorre qualcosa di necessario che ne spieghi la ragione di essere; quest’essere necessario è Dio.

- Quarta via (ex gradu) afferma che tutto ciò che esiste ha vari gradi di perfezione ma solo un essere con il massimo grado di perfezione può essere la causa delle perfezioni inferiori che incontriamo nel mondo.

- Quinta via (ex fine) parte dalla constatazione che tutte le cose della natura sono ordinate per un fine: occorre quindi postulare l’esistenza di una Intelligenza Divina che spieghi la finalità della natura.

Tommaso nella sua complessa opera teologica cerca anche di spiegare con la speculazione filosofica le più difficili dottrine cristiane: la Trinità, l’Incarnazione, la creazione, l’immortalità dell’anima.

Per quanto riguarda l’anima afferma che, nel caso dell’uomo, essa è di natura spirituale ed è capace di esistere in modo autonomo rispetto al corpo stesso.

La teoria dell’intelletto di Tommaso si intreccia con la teoria sull’anima.

Egli si rifà ad Aristotele e concepisce il conoscere come un passaggio dalla potenza all’atto.

Nella prima fase, quella della conoscenza in potenza, corrisponde lo stadio in cui l’intelletto potenziale riceve le impressioni dei sensi. Nella seconda fase c’è invece l’intelletto agente che rende possibile il passaggio dalle immagini sensibili a idee, concetti, essenza delle cose.

Come in Aristotele, l’intelletto potenziale diventa “tutte le cose”, cioè la possibilità a ricevere in sé le sensazioni che provengono dal mondo sensibile mentre l’intelletto agente è quello che produce i concetti.

Per Tommaso nell’anima, allo scopo di salvare l’immortalità dell’anima, sono presenti entrambi gli intelletti.

La visione del cosmo di Tommaso è quella Geocentrica con la sfera terrestre immobile circondata dal movimento delle sfere celesti che sono composte da una materia eterea o “quintessenza” (le altre 4 sono: terra, aria, acqua e fuoco.

Le sfere sono mosse di moto circolare (il più perfetto) dalle intelligenze angeliche e spirituali; nel mondo sublunare ogni corpo ha un luogo naturale legato alla propria sostanza; quindi i corpi pesanti Terra e acqua tendono verso il basso mentre quelli leggeri (aria e fuoco) tendono verso l’alto.

Anche nel mondo spirituale valgono le stesse regole con Dio che occupa il vertice della perfezione e le sostanze spirituali sono disposte lungo una scala gerarchica al cui gradino più basso si trova l’uomo.

In politica il pensiero di Platone riprende ancora Aristotele: l’uomo è per natura un ANIMALE SOCIEVOLE.

Lo Stato è un’organizzazione che nasce da un’esigenza razionale: deve salvaguardare IL BENE comune al di sopra degli interessi particolari.

Lo Stato Ideale è una sintesi tra MONARCHIA ELETTIVA e ARISTOCRAZIA

GALILEO GALILEI

Nacque a Pisa nel 1564 e morì ad Arcetri (FI) nel 1642.

Iniziò studiando medicina ma poi interruppe per seguire matematica a Firenze.

Divenne docente di matematica a Pisa poi si spostò a Padova; nel 1609 costruì un cannocchiale col quale effettuò una serie di osservazioni astronomiche che lo portarono a confermare le teorie copernicane (eliocentrismo).

Fu per questo motivo accusato di eresia (dato che l’ipotesi eliocentrica è in contrasto con il passo della bibbia in cui Giosuè ferma il sole).

Nel 1616 riceve l’ingiunzione di non professare ulteriormente la teoria eliocentrica.

Nel 1623 Galileo pubblica Il Saggiatore dove presenta i fondamenti del nuovo metodo scientifico oltre a rifiutare il principio di autorità.

Nel 1632 pubblica il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che provoca una dura reazione ecclesiastica.

Convocato a Roma è costretto ad abiurare ed è condannato agli arresti domiciliari a vita nella sua villa di Arcetri.

Fu un grande scienziato e anche un grande propagandista diffondendo la nuova scienza.

La contrapposizione fra Galileo e la chiesa Cattolica fu incentrata sulla libertà di pensiero.

Contro il principio di autorità Galileo sostiene che non spetta a un tribunale o a un antico libro stabilire se una teoria è vera o falsa, ma all’osservazione imparziale dei fatti e all’elaborazione delle ipotesi che li spieghino.

In pratica egli voleva porre la ragione al di sopra dell’autorità.

Non ripudia comunque quanto scritto nella Bibbia ma dobbiamo riconoscere come fonti della conoscenza umana tanto la Bibbia che la natura.

La Bibbia è un libro scritto dagli uomini su ispirazione divina mentre il “gran libro” della natura è scritto direttamente da Dio.

Entrambi non dicono falsità ma è molto più semplice interpretare il libro della natura di quello scritto dagli uomini.

La Teologia non può più aspirare ad essere la regina delle scienze (se non nel senso che tratta di Dio l’oggetto più alto della speculazione umana); la ricerca della verità nel mondo della natura deve seguire un metodo specifico.

Il metodo Galileiano si regge su “sensate esperienze” e “Dimostrazioni certe (matematiche).

Occorre individuare nei fenomeni da spiegare una serie di grandezze misurabili (massa, velocità, tempo,..) e cercare di scoprire le leggi matematiche che li governano; è inutile seguire passivamente i sensi.

Contribuirono in modo essenziale al metodo galileiano le osservazioni astronomiche effettuate con il cannocchiale.

Galileo mette in discussione e contesta due teorie aristoteliche:

- Il principio della quiete come stato naturale dei corpi (intuisce il principio di inerzia (primo principio della dinamica di Newton)

- La correlazione tra la velocità di caduta di un corpo e il suo peso (intuisce che le forze applicate ai corpi non generano velocità ma accelerazioni proporzionali (secondo principio della dinamica di Newton).

Il paesaggio lunare è simile a quello della terra, Giove possiede dei satelliti che gli orbitano attorno, si individuarono le macchie solari,….

Tali scoperte erano in aperto contrasto con la cosmologia Aristotelica-scolastica (la perfezione del mondo celeste e l’imperfezione di quello terrestre sono quindi confutate).

Con l’applicazione della matematica ai fenomeni naturali c’è il passaggio da una fisica “qualitativa” come quella medioevale a una quantitativa misurabile e descrivibile matematicamente.

Galileo scrisse diversi libri in italiano (e non nel più erudito latino) per raggiungere il maggior numero di uomini e lo stile è semplice.

CARTESIO - ROUSSEAU (7° lezione 18/01/2023)

CARTESIO

Nasce a La Haye nel 1596 e muore a Stoccolma nel 1650.

Studia diritto a Poitiers. Inizia la vita militare che abbandona per studiare filosofia. Vive soprattutto in Olanda e pubblica diversi trattati: Discorso sul metodo (1637), Meditationes de prima philosophia (1641), Principia philosophiae (1644), Le passioni dell’anima (1649). Nel 1649 i reca in Svezia alla corte della regina Cristina dove muore di polmonite nel 1650.

Cartesio è definito il padre della filosofia moderna: la sua grandezza deriva dall’aver posto al centro del dibattito filosofico l’UOMO e la CONOSCENZA

Cartesio si propone di creare una sintetizzazione filosofica della visione del mondo alla luce delle nuove conoscenze scientifiche (Galileo).

Si tratta di arrivare, tramite l’unione di percezioni chiare e distinte e di un corretto metodo di ragionamento, alla comprensione dei caratteri essenziali della realtà.

Il punto di partenza viene individuato, nel Discorso sul Metodo e nelle Meditationes de prima philosophia, nella certezza che ognuno di noi ha di esistere (celebre la massima “cogito, ergo sum”).

Il discorso sul metodo è diviso in 6 parti:

- La prima è dedicata a mostrare l’esigenza di un nuovo metodo per la scoperta della verità,

- La seconda enuncia le regole basate sull’importanza dell’evidenza (ciò che appare certo e indubitabile), sull’attenzione da portare alla scomposizione dei problemi nei loro componenti elementari quanto alla sintesi per risalire dalle conoscenze più semplici a quelle più complesse.

- Nella terza propone una morale provvisoria come riferimento sicuro nell’attuale fase di dubbio

- Nella quarta fornisce una giustificazione filosofica del dubbio metodico

- Nella quinta e nella sesta esprime la tesi della distinzione radicale fra l’animale e l’uomo (l’unico che possiede l’anima). Addirittura Cartesio arriva a sostenere che gli animali-macchina siano incapaci di provare dolore perché privi di coscienza.

Le regole del metodo sono:

- EVIDENZA: non accettare mai nulla per vero, che non sia evidente: ciò che appare chiaro e distinto è evidente.

- ANALISI: affrontare i problemi complessi dividendoli in più parti possibili.

- SINTESI: condurre ordinatamente i pensieri partendo dalle cose più semplici per poi giungere alle conoscenze più complesse.

- ENUMERAZIONE e REVISIONE: controllare di non aver dimenticato nulla e di non aver fatto errori nella sintesi.

Dal punto di vista filosofico il cuore del Metodo è il procedimento di “dubbio metodico”; Cartesio ritiene di dover considerare falso tutto ciò di cui si può avere il minimo dubbio.

In questo modo Cartesio si rende conto che quasi nulla di quello che pensiamo di sapere supera il test del dubbio metodico.

Ogni nostra conoscenza sprofonda nell’incertezza con un’eccezione: perché vi sia l’inganno occorre che qualcuno venga ingannato; se io metto in dubbio ogni mia conoscenza occorre che io esista, se io penso (e dubito) allora sono.

L’esistenza è dunque un attributo essenziale del soggetto che pensa.

Cartesio pone come tema centrale della filosofia il rapporto conoscitivo fra l’uomo e il mondo e non più la natura dell’essere in quanto essere (come nella tradizione antica e medioevale).

Così le riflessioni filosofiche passano da questioni teologiche (natura di Dio) a quelle antropologiche (l’uomo, la sua natura, i limiti del suo intelletto)

Una volta definito che l’uomo è un essere pensante Cartesio definisce le idee attraverso le quali si esprime il pensiero.

Le idee possono appartenere a 3 categorie:

- IDEE INNATE non provengono dal mondo esterno né dalla volontà, ma solo dalla coscienza, cioè dalla facoltà di pensare (es. idea di Dio). Sono presenti fin dalla nascita e sono le uniche a non dare adito a nessun dubbio.

- IDEE AVVENTIZIE provengono dal mondo esterno (es. idee degli oggetti naturali)

- IDEE FITTIZIE sono inventate da noi (es sirene e ippogrifi).

Cartesio fornisce 3 PROVE DELL’ESISTENZA DI DIO:

- L’idea di Dio non può provenire da me, che sono imperfetto, deve provenire da un essere che sia realmente perfetto, cioè da Dio.

- Se io sono imperfetto, qualcun altro mi ha creato, altrimenti mi sarei creato perfetto. Questo qualcun altro è Dio.

- Non è possibile avere l’idea di Dio (essenza) senza ammetterne contemporaneamente l‘esistenza (è la prova ontologica di Sant’Anselmo).

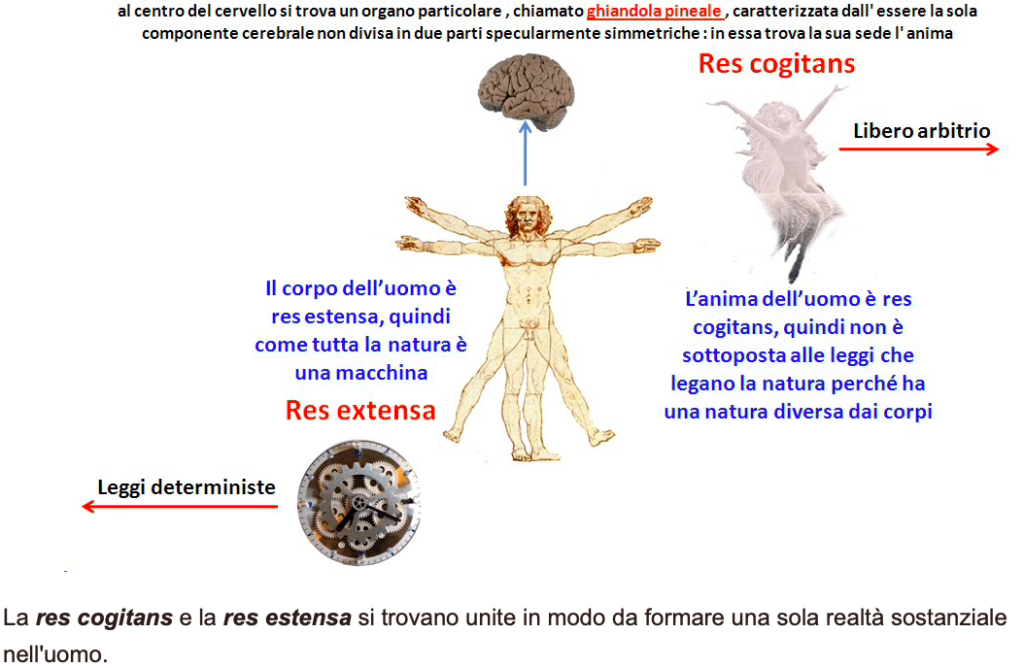

La metafisica di Cartesio è caratterizzata dalla contrapposizione fra 2 sostanze:

- Materia (res extensa – estensione: ciò che esiste nello spazio , ha una data forma ed è suscettibile di movimento)

- Spirito (res cogitans – pensiero) caratterizzato inestensione, libertà, consapevolezza

Come interagiscono i due domini di res extensa e res cogitans? Cartesio ha risolto il problema ammettendo la comunicazione tra i due domini per mezzo della ghiandola pineale. In questo modo le sostanze sono 2 (pensiero e realtà) ma la sostanza non può essere che una. Cartesio sostiene che in effetti la sostanza è veramente unica: essa è Dio creatore sia della realtà che del pensiero.

Per Cartesio l’universo fisico è una grande macchina, un immenso meccanismo retto dai principi dell’estensione e del movimento e da poche leggi fondamentali (una volta che Dio ha messo in moto il meccanismo del mondo esso continuerà autonomamente a funzionare senza bisogno di cause che non siano meccaniche.

Anche il corpo degli esseri viventi (compreso l’uomo) è una macchina la cui fisiologia può essere studiata con gli stessi principi che valgono per la fisica.

Però anche se il corpo può essere considerato una macchina esiste comunque la libertà umana e la creatività del pensiero che non conciliano con il determinismo della natura.

La soluzione di Cartesio è il dualismo tra materia e pensiero: il soggetto pensante non appartiene al mondo fisico ma dimora in una dimensione spirituale, dove esiste il libero arbitrio.

La contrapposizione tra spirito e materia è quella tra anima e corpo; come si connette la mente con il corpo?

Cartesio risolve il problema con la ghiandola Pineale dove la mente influenza gli spiriti animali che circolano come un fluido nel corpo umano.

ROUSSEAU

Nacque a Ginevra nel 1712 e morì a Ermenonville nel 1778. La madre morì nel metterlo al mondo. A 16 anni rimase chiuso fuori dalle mura della città e decise di non farvi più ritorno. Nel 1755 vince un concorso presso l’accademia di Digione con uno scritto sul tema: “Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi” fornendo una risposta negativa.

Ha rapporti con i filosofi illuministi (tra cui Voltaire e Condillac) che però tendono a deteriorarsi a causa del suo carattere difficile. Anzi Voltaire entra in violento contrasto con Rousseau in quanto quest’ultimo si era schierato con il partito puritano contro le rappresentazioni teatrali. Nella lettera “Lettera sulla provvidenza” Rousseau critica il pessimismo di Voltaire in merito alla provvidenza divina affermando invece che i mali dell’uomo sono causati soltanto dalle cattive istituzioni.

Clamorosa è anche la rottura con Hume che lo aveva ospitato in Inghilterra dopo la condanna delle sue opere più note: L’Emilio e il Contratto sociale.

Rientrato a Parigi una improvvisa malattia provoca la sua morte.

Pur essendo nel mondo dell’illuminismo Rousseau è un pensatore atipico rispetto agli altri illuministi (illuminista anti-razionale)

Egli contesta il fatto che il progresso scientifico abbia migliorato la vita morale e la libertà degli uomini.

Egli sostiene che il mondo moderno abbia prodotto una degenerazione allontanando l’uomo dalla sua natura originaria buona e priva di malizia.

Famosa la sua massima “l’uomo è nato libero e ovunque è in catene”.

La libertà dell’uomo si realizza nello stato di natura dove ogni uomo è uguale, ha gli stessi diritti del suo simile ed è libero di organizzare la propria vita. Rousseau nega l’esistenza nell’uomo di una inclinazione istintiva alla socialità.

Nello stato di natura l’uomo è intrinsecamente buono ed è la società che lo corrompe (mito del buon selvaggio) tutte le cose cattive di cui l’uomo è capace dipendono da una cattiva organizzazione sociale basata sulla violenza, sulla coercizione e la menzogna.

Le catene che sottraggono l’uomo alla libertà dipendono dunque dalle istituzioni sociali e dallo stato.

Il riconoscimento della proprietà privata, con la quale pochi individui tolgono alla moltitudine i mezzi di sostentamento costringendoli a vendere il proprio lavoro per sopravvivere, è all’origine della sopraffazione e della disuguaglianza.

Bisogna ricordare che egli era contrario alla schiavitù.

Rousseau propone, per risolvere questo problema, un nuovo “contratto sociale” che sostituisca alla volontà del più forte la volontà generale per il benessere di tutti e non solo di pochi. Prende a riferimento la società spartana.

Questa volontà sarebbe espressa dall’assemblea dei cittadini attraverso un modello di DEMOCRAZIA DIRETTA che non prevede la possibilità di elezione di rappresentanti.

Mancano, nella democrazia proposta da Rousseau, alcuni elementi chiave come i diritti dell’individuo e la separazione dei poteri.

Infatti la volontà generale può non coincidere con la volontà dei singoli per cui la libertà dell’uomo consisterebbe nell’ubbidienza alla volontà generale.

Lo stato ha quindi il diritto di sottomettere i cittadini alla volontà generale per “il loro bene”; questo può dare adito a una versione totalitaria della democrazia.

Sulla religione egli esalta la spontaneità dei sentimenti; la religione nasce da un bisogno naturale dell’uomo. Le consolazioni che la fede ci può offrire ci aiutano a superare le tristezze e le angosce esistenziali. La credenza in Dio è quindi il prodotto e non la causa del sentimento religioso. Rousseau non è né a favore né contro le religioni rivelate e riconosce a tutti il diritto di crederle o predicarle a patto che nessuno vi sia costretto; non ammette l’intolleranza teologica che considera causa del disgregamento dello stato.

Nell’”Emilio” Rousseau parla dell’educazione: l’educatore deve favorire soprattutto lo sviluppo spontaneo delle qualità del fanciullo senza imporgli norme e nozioni in modo autoritario.

Rousseau inoltre parla dei diritti degli animali e propone una dieta vegetariana.

LOCKE - HUME (8° lezione 25/01/2023)

JOHN LOCKE

Locke (Bristol 1632 – Oates 1704) fa parte del cosiddetto “Empirismo britannico” che sostiene la preminenza dell’esperienza cioè una teoria costruita passo per passo senza allontanarci da ciò che l’esperienza ci mostra con la consapevolezza dei limiti della ragione umana (in contrasto con i “razionalisti come Cartesio).

Egli nega in particolare l’esistenza delle idee innate e ritiene che la mente al momento della nascita sia una tabula rasa, uno strumento passivo su cui i sensi lasciano le loro tracce.

Prese posizione contro l’assolutismo monarchico e scrisse il Saggio sulla tolleranza (1667).

Si rifugia in Olanda da cui rientra a seguito della rivoluzione del 1688 e pubblica i due Trattati sul governo (pubblicato in forma anonima) seguiti dal Saggio sull’intelletto umano.

Queste sono le teorie di Locke che hanno segnato la sua filosofia:

- ORIGINE SENSIBILE DELLE IDEE – Empirismo

- DIRITTI NATURALI E CONTRATTO ALLA BASE DELLO STATO – Liberalismo

- SEPARAZIONE DI POTERE DELLO STATO -Costituzionalismo

- TOLLERANZA RELIGIOSA – Illuminismo

Nella sua filosofia assume un ruolo centrale lo studio della scienza della natura.

Secondo Locke Cartesio e gli altri razionalisti avrebbero tradito lo spirito scientifico trasformando il metodo della ricerca delle cause materiali e quantitative in metafisica meccanicistica.

Egli critica soprattutto il dogma delle Idee Innate, sostenendo che “nulla è nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi”.

La mente umana in origine è una tabula rasa e la conoscenza consiste nella capacità dell’intelletto di combinare le idee che sono presenti nella mente.

Le idee più elementari: le Idee Semplici non sono create dall’intelletto ma provengono dai sensi.

Egli considera quelle che i razionalisti chiamano Idee Innate quelle assimilate nella primissima infanzia senza che ci rendessimo conto della loro origine.

Esse esprimono ciò che i nostri antenati consideravano ovvio; sono quindi una accettazione acritica della tradizione.

Locke parte dalla mente intesa come un foglio bianco e su di essa opera l’esperienza:

- Esterna, attraverso le SENSAZIONI che ci mettono in contatto con il mondo esterno

- Interna attraverso la RIFLESSIONE che ci permette di accedere ai nostri stati interiori.

Sensazione e riflessione danno vita alle idee semplici: chiare, distinte e indefinibili; le idee semplici si possono combinare fra di loro producendo idee complesse e idee astratte. Le idee semplici le assimiliamo senza poterle influenzare, mentre quelle complesse sono il prodotto dell’attività della mente.

Locke per le idee semplici distingue due caratteristiche:

- QUALITA’ PRIMARIE, che descrivono caratteri oggettivi della realtà: estensione, solidità, movimento e quiete, numero e figura.

- QUALITA’ SECONDARIE, si riscontrano solo nel soggetto di esperienza: colori, suoni, gusti, ecc.

Introduce ora il concetto di idea di sostanza: per Locke non è, come invece per i razionalisti, il fondamento dell’essere e del pensare ma è una collezione di idee semplici (ad esempio l’idea di oro è formata da certe caratteristiche di colore, peso, duttilità, ecc se togliamo queste componenti non resta nulla).

Quindi Locke nega realtà oggettiva alla sostanza perché la considera un’idea complessa prodotta dall’intelletto come una sua supposizione e non le riconosce corrispondenza con la realtà.

Per Locke è importante anche il linguaggio; il significato di una parola è determinato dall’idea corrispondente (es. il significato di cane è l’idea del cane).

Le essenze delle cose sono quindi nominali e non reali; le essenze nominali sono costituite dalle idee astratte che sono associate alle caratteristiche più generali e comuni ai fini pratici della vita e della scienza.

Un altro concetto introdotto da Locke è quello di identità personale.

Quando parliamo di persona abbiamo in mente un essere pensante, intelligente che compie molte azioni delle quali è cosciente. Quest’ultima caratteristica è l’elemento fondamentale: la coscienza; fin dove si estende la consapevolezza delle proprie azioni fin lì si estende la persona. Viene quindi contraddetto il concetto che l’identità dell’uomo sia l’anima.

Una persona non è quindi né un’anima né un corpo ma un essere in cui passato e presente sono connessi attraverso la memoria.

Per quanto riguarda la conoscenza essa si misura attraverso l’accordo o il disaccordo delle idee ed è di 2 tipi:

- INTUITIVA chiara, immediata senza necessità di dimostrazione

- DIMOSTRATIVA ottenuta per prova attraverso una serie di passaggi intermedi

Conosciamo quindi l’esistenza reale delle cose in tre modi:

- Intuitivo per quanto riguarda noi stessi

- Dimostrativo per quanto riguarda Dio (riflettendo sul fatto che il mondo deve avere una causa prima)

- Attraverso la sensazione per ciò che riguarda le cose esterne a noi.

Per quanto riguarda l’aspetto religioso Locke difende la libertà di coscienza del singolo che deve potere professare liberamente la propria fede; ciò implica una separazione fra Stato e Chiesa.

La tolleranza verso le religioni non va però estesa alla Chiesa Cattolica che impedisce la libertà di religione e agli atei la cui assenza di norme morali mette a repentaglio la convivenza civile.

Dal punto di vista teologico Locke sostiene un deismo moderato prescindendo da qualsiasi rivelazione religiosa; accetta solo ciò che è in accordo con la ragione.

Soprattutto auspica che il cristianesimo si possa liberare da ogni fanatismo, intolleranza e superstizione.

PENSIERO POLITICO

E’ il capostipite del pensiero liberale mderno di cui sviluppa due nodi centrali:

- Critica dell’assolutismo

- Teoria dello stato

Per Locke esistono diritti inalienabili dei cittadini che nessuno può prevaricare. Il patto sociale con cui si organizza lo stato deve essere istituito allo scopo di difendere una serie di diritti individuali fondamentali che nessun sovrano può negare ai cittadini. Tali diritti fondamentali sono:

- La vita

- La libertà

- La proprietà

L’unico diritto a cui il cittadino deve rinunciare è quello di farsi giustizia da sé. Uno stato è quindi legittimo se rispetta i diritti naturali dei cittadini, si fonda sul consenso della maggioranza del popolo e favorisce la prosperità della società.

Per quanto riguarda i rapporti fra i poteri dello stato, da un lato il potere legislativo deve avere la prevalenza su quello esecutivo, dall’altro esso stesso è soggetto a limiti invalicabili in quanto non può violare i diritti individuali. Se ciò dovesse avvenire è comunque garantito il diritto di resistenza e rivoluzione; così egli giustifica la rivoluzione inglese del 1688.

DAVID HUME

David Hume (Edimburgo 1711 – 1776) proviene da una famiglia di piccola nobiltà terriera.

Si dedica in giovane età alla filosofia e pubblica nel 1739 l’opera Trattato sulla natura umana che però non è apprezzata.

La notorietà gli arriva nel 1751 con i Discorsi politici.

Pubblica diverse altre opere che gli creano ostilità negli ambienti religiosi ortodossi.

Dopo un viaggio in Francia ospita Rousseau che però se ne va presto a causa di dissidi fra i due.

Hume è una delle maggiori espressioni dell’empirismo inglese della scuola scozzese.

L’obiettivo degli studi di Hume è ambizioso: applicare il METODO SPERIMENTALE, proprio della scienza newtoniana, allo studio della natura dell’uomo, per giungere a comprendere, a partire dall’uomo, la TOTALITA’ DELLA NATURA.

La filosofia di Hume prende le mosse dalle tesi esposte nel TRATTATO SULLA NATURA UMANA.

In questa opera esamina l’origine e la natura delle percezioni (che comprendono i contenuti mentali) che si possono dividere in:

- Impressioni che sono le immagini e le passioni (sensazioni, dolori, ecc.) immediatamente presenti nella mente

- Idee che sono copie attenuate delle impressioni

La differenza fra di esse è solo di forza e vivacità (l’impressione suscitata dal sapore di una arancia è molto più vivida dell’idea di questo sapore nella memoria).

Tra impressioni e idee esistono delle relazioni che la filosofia può indagare; ad esempio che le idee abbiano un corrispettivo reale nelle impressioni.

Dato che ogni idea deriva da un’impressione per valutare la realtà di una idea bisogna risalire alle impressioni che l’hanno generata.

Le percezioni si possono dividere in: semplici e complesse.

Normalmente ogni impressione semplice corrisponde a una idea semplice.

Viceversa molte impressioni complesse non vengono mai riprodotte esattamente dalle idee (es io sono stato a Venezia ma non sono in grado di rappresentarmi esattamente tutte le strade e la case di Venezia).

Le impressioni si possono poi dividere in due specie:

- di Sensazione (nascono dall’anima)

- di Riflessione ( derivano dalle nostre idee)

Per valutare la realtà di una idea occorre risalire alle impressioni che l’hanno generata.

Hume parla anche di idee oscure che ritiene essere i concetti della tradizione metafisica (come quelli di sostanza, di causa e di identità personale) che critica fortemente.

Le idee si susseguono nella nostra mente; la mente opera sulle idee con due facoltà:

- la memoria che riproduce le relazioni fra impressioni e idee

- l’immaginazione che permette di manipolare liberamente le idee

Per spiegare come si formano le idee complesse Hume elabora alcune leggi di carattere generale che spiegano il funzionamento della mente.

Si tratta della leggi dell’associazione delle idee:

- la somiglianza

- la contiguità nel tempo e nello spazio

- la casualità

Noi acquisiamo esperienza in due modi: confrontando fra loro le idee oppure confrontando le idee con l’esperienza.

Il secondo caso deriva dall’esperienza e concerne tutto ciò che sappiamo del modo e si tratta di un sapere non infallibile ma solo probabile che riposa sulla conoscenza delle relazioni di fatto.

Si tratta delle relazioni causa-effetto; per Hume, al contrario di quanto pensavano molti metafisici, si può pensare ad un evento senza concepire una causa che l’abbia prodotto.

Che la causa provochi l’effetto non è sostenuto da una relazione logica ma è la nostra mente che, per abitudine, le attribuisce questa successione.

Noi non vediamo cause ed effetti ma solo successioni che un processo psicologico ci induce a credere inevitabilmente connesse.

Per quanto riguarda l’identità personale (l’IO) Hume giunge ad esiti scettici.

Se infatti cerco di percepirmi come qualcosa di distinto, tutto ciò che incontro sono le mie percezioni ma non distinguo mai il me stesso che percepisce.

Dato che ogni conoscenza o idea deve essere ricondotta alle impressioni da cui si è originata e poiché non esiste un’impressione dell’io Hume giunge a dichiarare “ noi non siamo altro che fasci o collezioni di percezioni che si susseguono con grande rapidità, quindi a costituire la mente non ci sono altro che percezioni successive”.